山东江泰建材科技有限公司

联系人:冯总,武经理

电话:18678858906,15318820518

邮箱:shandongjiangtai@163.com

地址:济南市天桥区济南新材料产业园区舜兴路988号

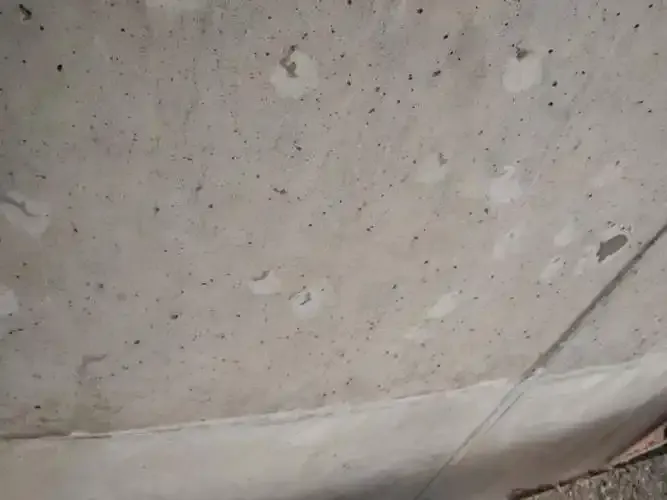

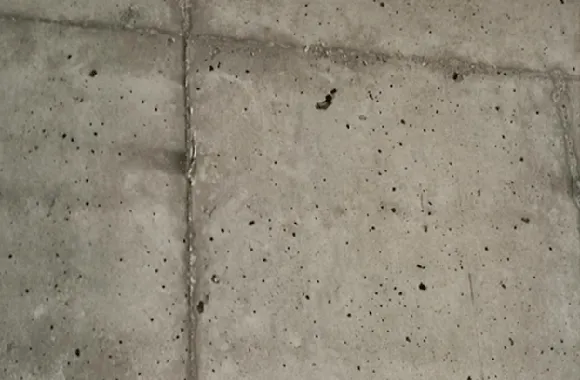

在建筑工程领域,混凝土的质量至关重要,它直接关系到建筑物的结构安全与使用寿命。然而,混凝土表面气泡的出现却常常困扰着工程技术人员和监理工作者。这些气泡不仅影响了工程的美观度,更关键的是,它们可能暗示着工程质量尚未达到规范标准。因此,深入探究混凝土表面气泡产生的原因,并寻求有效的解决方法,是建筑行业亟待解决的重要问题。

一、混凝土中气泡的类型与特性 混凝土作为建筑工程领域广泛应用的关键材料,其内部结构具有显著的多相性与非匀质性特征。从宏观层面审视,混凝土呈现出粗骨料镶嵌于砂浆基体之中的独特构造形式。而深入到微观层面,水泥浆体则是由固相、液相以及孔等不同相态共同构成的复杂体系。值得注意的是,即便在未额外掺加引气剂或引气型外加剂的常规情形下,混凝土内部依然天然含有一定数量的气体成分。 在现代混凝土工程实践中,为了切实保障泵送混凝土具备良好的可泵性以及在长期使用过程中的耐久性,往往会在混凝土配合比设计时加入适量的引气剂。引气剂的引入能够在多个维度上对混凝土性能产生积极影响,它可以有效地改善新拌混凝土拌合物的和易性,使得混凝土在搅拌、运输以及浇筑等施工环节中表现出更为优异的流动性与可塑性;同时,对于硬化后的混凝土而言,引气剂有助于提升其耐久性,增强混凝土抵抗外界环境侵蚀的能力。然而,引气剂的使用并非多多益善,当引气量超出合理范围,即有害气泡过多时,将会对混凝土的强度性能产生直接且显著的负面影响。这是因为过多的大尺寸气泡会在混凝土内部形成应力集中区域,破坏混凝土基体的连续性与密实性,从而削弱其承载能力。 混凝土中气泡的分布状况,涵盖气孔的尺寸大小、气泡的数量多寡以及其在混凝土基体中的分布格局等多个方面,均会对混凝土的和易性、强度以及耐久性等关键性能指标产生极为明显的影响。基于气泡尺寸的差异,混凝土中的气泡可被细致地划分为不同类型:其中,尺寸达到 100nm 及以上的气泡被界定为大害泡,这类气泡由于体积较大,在混凝土内部容易形成较大的空隙,对混凝土的结构完整性和力学性能危害较大;尺寸处于 100 - 50nm 区间的气泡被称为中害泡,其危害程度相对次之;而 50 - 20nm 的气泡则被定义为低害泡或无害泡,在一定程度上对混凝土性能的影响较为有限;值得一提的是,尺寸小于 20nm 的气泡被视作有益气泡。从混凝土结构理论的角度深入分析,当混凝土中的含气量处于适宜范围,且微小气泡能够均匀分布并保持密闭独立状态时,这些直径极小的气泡所形成的空隙属于毛细孔范畴,也可称之为无害孔或低害孔。在这种理想状态下,这些微小气泡不但不会对混凝土的强度产生削弱作用,反而能够在一定程度上显著提高混凝土的耐久性。这是因为这些微小气泡可以在混凝土内部起到类似 “滚珠轴承” 的作用,有效改善混凝土的微观结构,提高其抗渗性、抗冻融性等耐久性能指标。 在混凝土质量检测与性能评估过程中,通常可借助对混凝土试块破块后的细致观察来深入探究其内部气泡的分布特征,并以此作为判断混凝土质量优劣的重要依据之一。具体而言,主要观察以下几个关键方面:其一,气泡间距宜大于 5 倍气泡直径以上。这一要求旨在确保气泡在混凝土内部的分布相对均匀,避免气泡过于密集而形成连通孔隙,从而降低混凝土的抗渗性和强度。当气泡间距过小时,容易在混凝土内部形成渗流通道,使得外界水分、有害离子等更容易侵入混凝土内部,加速混凝土的劣化过程;其二,大气泡量不宜过多及集中。大气泡的大量存在会显著破坏混凝土的密实性,导致混凝土内部结构疏松,力学性能下降。尤其是当大气泡集中分布在某一区域时,会在该区域形成明显的薄弱环节,严重影响混凝土结构的整体稳定性;其三,试块中气泡分布不宜连成直线,且单一直线上的大气泡量不宜过多。若气泡分布呈现直线状且大气泡数量较多,将会在混凝土内部形成类似 “裂缝” 的缺陷,极大地削弱混凝土的抗拉、抗弯等力学性能,同时也会对混凝土的耐久性产生极为不利的影响。 二、气泡对砼结构有哪些危害 当混凝土中的含气量超出 4% 这一阈值,并且伴有过多大气泡出现时,混凝土结构将会面临一系列不容忽视的危害,这些危害从强度、耐久性以及外观等多个关键维度对混凝土的性能产生负面影响,进而威胁到整个混凝土结构的安全性与服役寿命。 (1)强度维度的劣化: 混凝土结构强度的形成依赖于其内部各组分之间紧密的相互作用以及密实的微观结构。然而,当大气泡大量存在于混凝土之中时,由于气泡占据了一定的空间体积,直接导致混凝土的断面体积减少。这种断面体积的缩减并非均匀发生,而是在气泡存在的部位形成了局部的疏松区域,使得混凝土内部的密实性遭到严重破坏。在承受外部荷载时,这些含有大气泡的疏松区域无法有效地传递应力,应力集中现象显著加剧,从而导致混凝土的整体强度大幅降低。 依据混凝土应用技术规范所明确的量化关系,当混凝土含气量每增加 1% 时,其 28d 抗压强度将会呈现出明显的下降趋势,降幅可达 5%。而在含气量较大的特殊情形下,每增加 1% 的引气量,抗压强度的降低幅度可能进一步扩大至 4% - 6%。这一规律在不同强度等级的混凝土中表现出一定的差异。对于低强度混凝土而言,在含气量处于 3 - 6% 的相对较低范围时,其对强度的影响相对较为轻微。这是因为低强度混凝土本身的水泥用量相对较少,内部结构相对较为疏松,少量气泡的存在对其整体结构的改变并不十分显著。然而,当引气量值超过 6% 以上时,无论何种强度等级的混凝土,其抗压强度都必然会受到极为严重的影响。此时,大量的气泡在混凝土内部形成了错综复杂的孔隙网络,严重破坏了混凝土的骨架结构,使得混凝土在承受压力时极易发生破坏,无法满足设计要求的承载能力。 (2)耐久性维度的威胁: 混凝土的耐久性是确保其在长期复杂环境中稳定服役的关键性能指标,而大气泡的存在对混凝土的耐久性构成了多方面的严重威胁。从钢筋混凝土结构的角度来看,混凝土表面大量气泡的出现直接导致钢筋保护层的有效厚度显著减少。钢筋保护层的主要作用在于隔绝钢筋与外界环境的直接接触,防止钢筋发生锈蚀。当保护层厚度因气泡而减小时,外界的氧气、水分以及侵蚀性离子等有害物质能够更加轻易地渗透至钢筋表面,从而加速了钢筋的锈蚀进程。 同时,混凝土表面气泡的存在还会对混凝土自身的抗碳化性能产生负面影响,加速混凝土表面碳化进程。混凝土的碳化是指空气中的二氧化碳与水泥水化产物中的氢氧化钙发生化学反应,生成碳酸钙等物质,从而导致混凝土碱性降低的过程。在正常情况下,混凝土表面的密实结构能够在一定程度上阻碍二氧化碳的侵入,延缓碳化进程。然而,气泡的存在破坏了混凝土表面的密实性,为二氧化碳的侵入提供了便捷通道,使得碳化反应得以迅速进行。随着碳化深度的增加,混凝土内部的碱性环境逐渐被破坏,钢筋表面的钝化膜失去保护作用,进一步加剧了钢筋的锈蚀。而钢筋锈蚀后,其体积会发生膨胀,产生锈胀力,这将导致混凝土内部产生裂缝,进一步破坏混凝土的结构完整性,降低其抗侵蚀能力,形成一个恶性循环,严重缩短混凝土结构的使用寿命。 (3)外观维度的缺陷: 在建筑工程中,混凝土结构的外观质量同样具有重要意义,它不仅影响建筑物的整体美观度,还在一定程度上反映了工程的施工质量与管理水平。大气泡在混凝土表面的聚集将会导致极为严重的外观缺陷,即蜂窝麻面现象的出现。蜂窝麻面表现为混凝土表面出现大量的孔洞和麻点,这些孔洞大小不一,形状不规则,严重破坏了混凝土表面的平整度和光洁度。 从形成机理上看,当混凝土在浇筑过程中,由于气泡未能及时排出而滞留在混凝土表面附近时,在混凝土硬化后,这些气泡所在的位置就会形成空洞。这些空洞相互连接或单独存在,使得混凝土表面呈现出蜂窝状或麻点状的外观缺陷。对于一些对外观要求较高的建筑工程,如城市地标性建筑、高档住宅小区、文化艺术场馆等,混凝土表面的蜂窝麻面问题将极大地降低建筑物的品质形象,使其失去应有的美观性和艺术性。此外,蜂窝麻面还可能会影响后续的装饰装修工程,增加施工难度和成本,如在进行涂料涂刷或贴面材料粘贴时,需要对蜂窝麻面进行预先处理,否则会影响装饰效果的质量和持久性。 三、混凝土产生气泡的原因剖析 (1)原材料方面 1.水泥品种的影响: 在水泥的生产进程中,助磨剂的使用情况对混凝土气泡的产生有着极为关键的影响。当前市场上,外掺专用助磨剂的生产厂家众多,然而其产品质量却参差不齐。众多助磨剂通常含有大量的表面活性剂成分,在水泥生产过程中,这些表面活性剂会改变水泥的物理化学特性,致使水泥在与其他材料混合制备混凝土时,容易产生过多的气泡。与此同时,水泥自身的碱含量过高以及细度太细等因素,也会导致混凝土含气量的增加。高碱含量可能会引发一系列复杂的化学反应,促进气泡的形成;而水泥细度太细,则会增加其比表面积,使得水泥颗粒与水接触更为充分,在水化反应初期,更容易形成微小的气泡核,进而在混凝土搅拌过程中发展为可见的气泡。 此外,在水泥用量相对较少的低标号混凝土拌和环节,由于其水化反应所消耗的水量有限,使得混凝土体系中的薄膜结合水与自由水相对过剩。这些多余的水分在混凝土搅拌过程中容易形成水泡,而在后续的施工过程中,随着水分的逐渐蒸发,水泡便转化为气泡,这便是用水量较大、水灰比较高的混凝土易产生气泡的内在原因。 2.外加剂类型和掺量的影响: 外加剂在现代混凝土工程中扮演着不可或缺的角色,然而其类型与掺量的选择不当,往往会成为混凝土气泡产生的重要源头。当混凝土中出现大量大泡时,通常与减水剂中的引气成分密切相关。一般而言,常见的减水剂,尤其是聚羧酸类减水剂和木质素磺酸盐类减水剂,以及泵送剂中,往往会掺入一定量的引气剂成分。这些引气剂的主要目的是改善混凝土的工作性能,如提高混凝土的流动性和可泵性。然而,当引气剂的质量不佳或者掺量过多时,就会导致混凝土中气泡数量失控,尤其是大泡的大量产生。随着减水剂用量的增加,这种现象会愈发明显,因为更多的引气剂被引入到混凝土体系中,为气泡的形成提供了更多的 “活性位点”。 另外,当所选用的外加剂为松香类引气剂时,相较于其他类型的外加剂,其产生的气泡数量通常会稍多一些。这是由于松香类引气剂的化学结构与作用机理独特,它在混凝土中能够形成相对稳定且较大尺寸的气泡。 3.粗细骨料的影响: 依据粒料级配密实原理,在混凝土施工过程中,粗细骨料的级配合理性对气泡的产生有着不可忽视的影响。若材料级配出现不合理的情况,例如粗骨料偏多、其粒径大小搭配不当,或者碎石中针片状颗粒含量过多,同时生产过程中实际使用的砂率低于试验室所提供的合理砂率时,就会导致细粒料无法充分填充粗粒料之间的空隙。这种不密实的粒料堆积状态会形成大量的自由空隙,而这些空隙在混凝土搅拌与浇筑过程中,极易成为气泡的藏身之所,为气泡的产生创造了极为有利的条件。 进一步研究发现,砂的粒径范围对混凝土含气量也有着显著的影响。当砂的粒径处于 0.3 - 0.6mm 这一特定区间时,混凝土的含气量会达到最大值。这是因为在此粒径范围内,砂粒的大小与形状能够在混凝土体系中形成一种特殊的孔隙结构,有利于气泡的稳定存在。而当砂粒径小于 0.3mm 或大于 0.6mm 时,混凝土含气量则会显著下降,因为此时砂粒的级配特性发生了改变,不利于气泡的形成与稳定。 4.商品混凝土的骨料级配不合理: 商品混凝土中,集料间的堆积间隙是大气泡形成的重要源头之一。如前文所述,当材料级配不合理时,粗骨料的过量存在、粒径大小的不合理分布以及针片状颗粒过多等问题,再加上实际砂率偏低,使得细粒料难以填充粗粒料之间的空隙,导致粒料堆积不密实,形成了大量的自由空隙。在混凝土搅拌过程中,空气容易被卷入这些空隙之中,并且由于空隙较大,所形成的气泡尺寸也相对较大,通常直径在 2 - 20mm 之间。这些大气泡在混凝土中不仅会降低混凝土的密实度,影响其强度与耐久性,还会在混凝土表面形成蜂窝麻面等外观缺陷,严重影响混凝土的质量与美观度。 5.水灰比不合理: 在商品混凝土的配合比设计中,水灰比是一个关键参数,其合理性直接关系到混凝土的性能与气泡的产生。当水灰比偏大时,意味着混凝土中未参与水化的自由水含量较多。这些多余的自由水在混凝土搅拌过程中会逐渐聚集,形成水泡。随着时间的推移,在混凝土的浇筑、振捣以及养护过程中,水泡中的水分会逐渐蒸发,从而转化为气泡。而且,水灰比越大,用水量越多,这种水泡形成与转化为气泡的现象就越严重。 从微观角度来看,水灰比偏大时,水泥浆浆体的稠度相对较低,无法充分填充骨料之间的空隙。在水泥用量较少的商品混凝土拌合物中,由于水化反应消耗的水量有限,使得薄膜结合水和自由水相对较多,这进一步增加了气泡形成的几率。 6.商品混凝土中砂所占比例不理想: 商品混凝土中砂的比例对其性能有着多方面的影响,尤其是细砂比例在 35% - 60% 范围时,与气泡的分布特性密切相关。当细砂含量较大时,商品混凝土拌合物的抗分离性会显著变差。在振捣过程中,由于细砂难以提供足够的支撑力与摩擦力,容易导致混凝土分层现象的发生。而这种分层现象会使得上部混凝土中的气泡难以顺利排出,从而造成上部气泡集中的问题。这不仅会影响混凝土的内部结构均匀性,还会降低混凝土的强度与耐久性。 7.坍落度过小或过大: 坍落度作为衡量混凝土流动性的重要指标,其大小对混凝土气泡的产生与排出有着显著的影响。在实际工程中,应尽量采用相对较低的坍落度,一般控制在 120 - 180mm 较为合适。当商品混凝土拌合物坍落度小于 12cm 时,由于其流动性过差,在搅拌与运输过程中容易出现粗骨料离析现象。粗骨料的离析会破坏混凝土内部结构的均匀性,使得混凝土在振捣过程中难以密实,气泡也难以顺利排出。相反,当坍落度大于 22cm 时,混凝土的流动性过大,虽然在搅拌与运输过程中较为方便,但在振捣过程中却不易排气,且容易出现分层现象。这是因为过大的流动性使得混凝土内部的气泡在振捣力的作用下难以聚集并上升排出,同时也容易导致混凝土各组分的分离,影响混凝土的质量。 8.搅拌商品混凝土过程中带入的气泡: 在搅拌商品混凝土时,搅拌叶的旋转翻动不可避免地会从空气中卷入大量气体,这些气体进入混凝土后便形成气泡,且以大气泡为主。在搅拌的初始阶段,随着搅拌叶的持续翻动,新形成的气泡会在搅拌力的作用下不断被破碎、减小,部分气泡甚至会被消灭。然而,与此同时,搅拌过程又会不断从空气中带入新的气体,形成新的气泡,从而呈现出一种此消彼长的动态平衡状态。随着搅拌时间的延长,混凝土中的气泡数量与大小会逐渐趋于稳定。 但需要特别注意的是,商品混凝土的搅拌时间(从加水开始到搅拌出机)必须严格控制,既不能过短也不能过长。对于掺入引气型聚羧酸减水剂的商品混凝土而言,搅拌时间尤为关键。如果搅拌时间过短,混凝土中的各种材料无法充分混合均匀,外加剂不能均匀分散在混凝土体系中,容易导致局部外加剂浓度过高,从而产生过多气泡;而如果搅拌时间过长,虽然混凝土能够混合得更加均匀,但会使引入的气泡尺寸增大,且难以排出。一般来说,搅拌时间不宜大于 5min 和小于 3min,在这个时间范围内,能够在保证混凝土混合均匀的同时,尽量减少因搅拌时间不当而引入的气泡问题。 (2)施工方面 1.搅拌时间的影响: 搅拌时间在混凝土制备过程中是一个极为关键的因素,其对混凝土内部气泡的产生机制有着多方面的复杂影响。当搅拌操作未能达到均匀性要求时,在相同水灰比的条件下,外加剂在混凝土中的分布将呈现不均匀状态。由于外加剂多的部位其化学活性相对较高,在搅拌过程中更容易引发气泡的产生。这种局部气泡过多的现象会破坏混凝土内部结构的均匀性,使得混凝土在硬化后可能出现局部强度不足、耐久性下降等问题。 而另一方面,过分搅拌同样会给混凝土带来不利影响。随着搅拌时间的过度延长,混凝土内部会持续引入大量空气,并且由于搅拌力的持续作用,这些空气逐渐被卷入混凝土基体中形成气泡。而且,长时间的搅拌会使原本微小的气泡在机械力的反复作用下发生破灭与重组,导致气泡尺寸逐渐增大,数量也可能增多。这些大尺寸气泡在混凝土内部占据较大空间,使得混凝土的密实度降低,进而对其强度、抗渗性等关键性能产生负面影响。 2.脱模剂使用不当的影响: 脱模剂的选择与使用在混凝土施工中常常被忽视,但实际上其对混凝土气泡的排出有着重要影响。部分施工单位因循守旧,沿用老式的脱模剂,如机械厂回收的废机油。这种废机油含有多种复杂的有机成分,对气泡具有极强的吸附能力。当混凝土内部存在气泡时,一旦与废机油接触,气泡便会迅速附着在模板表面,最终在混凝土结构成型后,这些气泡就会显现在混凝土表面,形成缺陷。 即使是一些水性脱模剂,如果其配方设计不合理,对混凝土产生的气泡同样可能具有吸附作用。在混凝土振捣过程中,正常情况下气泡应随着振捣力的传递,沿着模板与混凝土的接触面逐步上升并排出。然而,当脱模剂对气泡存在吸附作用时,气泡的上升排出过程就会受到阻碍,导致气泡被困在混凝土内部,无法顺利逸出。这不仅影响混凝土的外观质量,还可能因气泡滞留而降低混凝土的密实度与强度。 3.振捣情况的影响: 在混凝土施工过程中,振捣环节的环境复杂性以及振捣手的操作差异对混凝土表面气泡的数量与分布有着根本性的影响。振捣的本质目的在于通过机械振动使混凝土内部的空气排出,同时使混凝土各组分更加密实。从分层振捣的高度这一工艺参数来看,每次下料的高度过高时,混凝土内部的气泡在上升排出过程中需要穿越更长的距离,受到的阻力也就越大。这使得气泡难以顺利到达混凝土表面并排出,从而导致更多气泡滞留在混凝土内部,影响其内部结构的密实性与均匀性。 此外,振捣时间的长短以及振捣的完整性对混凝土气泡缺陷的产生也有着显著影响。振捣时间过长即超振时,混凝土内部原本微小的气泡在强大的机械振动作用下会发生破灭与重组现象。由于振捣力的持续作用,小气泡不断合并成大气泡,且这些大气泡在混凝土内部难以排出,最终形成较大的空洞或缺陷,严重破坏混凝土的结构完整性。相反,振捣时间过短即欠振或者存在未振捣到的地方即漏振时,混凝土内部的空气未能充分排出,各组分之间也未能充分密实。这会导致混凝土内部出现自然空洞或形成大量不规则的大气泡,使得混凝土的强度大幅降低,耐久性也受到严重威胁。 四、混凝土有害气泡排查及改善措施 针对混凝土表面出现的有害气泡,需要采用科学合理的排查手段,找出其根源,并采取有效的改善措施。增效剂中不含任何引气组份,但在与不同的减水剂或泵送剂、水泥共同作用时,可能会出现气泡较多的情况,不过通过技术手段一般是可以控制的。 (1)材料方面 1.水泥品种的选择: 在众多可供选择的水泥品种里,需秉持一套严谨且全面的筛选准则。优先倾向于那些碱含量处于较低水平的水泥产品,这是因为高碱水泥在混凝土拌制过程中,更易引发一系列复杂的化学反应,进而催生过多气泡。同时,坚决摒弃含有助磨剂的水泥选项,鉴于市场上助磨剂质量的良莠不齐,其往往成为气泡产生的潜在诱因。所选定的水泥应具备强大的适应性,能够与各类混凝土原材料和谐共处,协同作用,确保混凝土性能的稳定与可靠。品牌影响力、生产规模以及质量的稳定性,也是衡量水泥优劣的关键维度。知名品牌且规模较大的水泥生产企业,往往在生产工艺把控、原材料采购以及质量检测等环节更为严格与规范,所产出的水泥质量波动极小,能够为混凝土的高品质制备提供坚实保障。尤为重要的是,在正式大规模使用前的试配环节,务必密切关注水泥与其他材料混合时气泡产生的状况,精准筛选出试配中气泡生成量较少的水泥品种,从源头上降低混凝土气泡问题出现的概率。 2.外加剂的选用与管理: 针对高标号、高性能的商品混凝土而言,外加剂的选用绝非随意之举,而是需要遵循一套严苛的标准。首先,所选用的外加剂必须具备产生微小引气气泡的能力,并且这些气泡在混凝土体系中能够呈现出均匀且稳定的分布态势。如此一来,既能借助气泡改善混凝土的和易性,又不会因气泡过大或分布不均对混凝土的强度与耐久性造成损害。为了确保外加剂质量的一致性与可靠性,务必与特定的厂商建立长期稳定的合作关系,明确固定的品牌与精准的掺量。这种 “定厂商、定品牌、定掺量” 的策略,能够有效避免因外加剂来源的频繁变动而引发的质量波动,从而保障混凝土性能的稳定性与可预测性。在实际操作过程中,应与外加剂供应商深度协作,依据混凝土的具体设计要求与施工环境特点,共同确定最适宜的外加剂配方与掺量,实现外加剂与混凝土体系的完美匹配。 3.掺合料的控制: 掺合料在现代混凝土技术中虽具有一定的积极作用,但必须严格遵循适度适量的原则。绝不能因过度追求商品混凝土的和易性而盲目增加掺合料的用量。过量的掺合料可能会打破混凝土内部各组分之间的微妙平衡,改变混凝土的微观结构与化学组成,进而引发一系列诸如气泡增多、强度下降、耐久性降低等负面效应。在混凝土配合比设计阶段,应依据混凝土的设计标号、使用环境以及原材料特性等多方面因素,精确计算并确定掺合料的合理用量范围。同时,在施工过程中,要严格监控掺合料的实际添加量,确保其与设计要求相符,防止因掺合料失控而导致混凝土质量出现问题。例如,对于粉煤灰掺合料,应根据其等级、需水量比以及活性指数等指标,结合混凝土的具体需求,合理确定其掺量,以达到优化混凝土性能且避免气泡过量产生的目的。 4.骨料的筛选与级配优化: 骨料作为混凝土的重要组成部分,其质量与特性直接关乎混凝土的性能优劣,在骨料的选用环节,必须实施全方位的精细管控。严格把控骨料的粒径大小,确保其符合混凝土设计与施工的要求。过大或过小的骨料粒径都可能破坏混凝土的密实性,为气泡的产生创造条件。例如,粗骨料粒径过大,在混凝土搅拌与浇筑过程中难以均匀分布,容易形成空隙,导致气泡滞留;而细骨料粒径过小,则可能增加混凝土的需水量,使自由水含量上升,进而促使气泡生成。针片状颗粒含量过高的骨料同样是不可取的,这类骨料在混凝土中相互搭接时,会形成较多的空隙,降低混凝土的密实度,并且在搅拌过程中容易刺破水泥浆体,使空气进入形成气泡。因此,在备料阶段,要投入足够的人力与物力,认真细致地对骨料进行筛选,坚决剔除不符合粒径与针片状颗粒含量要求的不合格材料。在此基础上,通过科学的试验与分析,选择合理的骨料级配,使粗骨料和细骨料之间的比率恰到好处,达到最佳的填充效果,构建起密实稳定的混凝土基体,有效减少气泡产生的可能性。 5.用水量与外加剂、掺合料含量的优化: 商砼站肩负着通过实验优化混凝土配合比的重要使命。在不严重损害商品混凝土和易性的前提下,应全力以赴地探索将用水量降至最低的可行方案。这需要综合考虑水泥的水化特性、骨料的吸水性、外加剂的减水效果以及施工环境的温湿度等多方面因素。通过开展多组对比实验,精确测定不同用水量下混凝土的工作性能、力学性能以及耐久性指标,绘制出用水量与混凝土性能之间的关系曲线,从而确定出最佳的用水量控制点。同时,对外加剂和掺合料的含量也要实施严格的控制。外加剂的含量过高可能导致气泡增多、混凝土离析等问题,而过低则可能无法满足混凝土对和易性、强度等性能的要求;掺合料含量的不合理同样会对混凝土的性能产生负面影响。因此,要依据混凝土的设计要求与实验数据,精准确定外加剂和掺合料的适宜含量范围,并在实际生产过程中严格监控其添加量,确保混凝土配合比的准确性与稳定性。 6.砂比例的调整: 在商品混凝土中,砂率的合理确定对于混凝土的性能起着举足轻重的作用。应致力于使商品混凝土中的中砂比例达到最优状态。中砂的粒径适中,其颗粒形状与表面特性能够在混凝土中形成良好的填充效果与粘结作用。当砂率偏低时,粗骨料之间的空隙难以被充分填充,容易导致混凝土的密实性不足,产生气泡;而砂率偏高时,细骨料过多会使混凝土的需水量增加,自由水含量上升,同样会促使气泡的形成。通过大量的实验研究与工程实践经验总结,确定出适合不同工程需求与原材料特性的中砂比例范围,并在实际生产过程中严格按照此范围控制砂的用量,以保障混凝土的和易性、强度与耐久性,减少气泡产生的几率。 7.坍落度的控制: 施工现场必须建立起严格的商品混凝土坍落度监控机制。坍落度作为衡量混凝土流动性与可塑性的关键指标,其是否符合要求直接影响到混凝土的施工性能与最终质量。一旦发现坍落度不符合预定标准的商品混凝土,必须坚决予以退场处理,绝不姑息迁就。这是因为坍落度过大的混凝土,其流动性过大,在振捣过程中不易排气,容易导致气泡滞留,同时还可能出现离析现象,使混凝土各组分分布不均,影响其强度与耐久性;而坍落度过小的混凝土,流动性太差,难以均匀布料与振捣密实,会造成混凝土内部存在空洞与气泡,同样降低混凝土的质量。因此,在施工现场,应配备专业的坍落度检测设备与人员,对每车进场的混凝土进行及时、准确的坍落度检测,并做好记录。如发现坍落度异常,应立即与商砼站沟通协调,查找原因并采取相应的纠正措施,确保混凝土施工过程的顺利进行与最终质量的稳定可靠。 (2)施工工艺方面 1.搅拌时间的精准控制: 商品混凝土的搅拌时间是一项需要精确掌控的关键参数。搅拌时间过短,混凝土各组分无法充分混合均匀,外加剂难以均匀分散于整个体系之中,这将导致局部区域外加剂浓度过高,进而引发过多气泡的产生,严重破坏混凝土内部结构的均匀性与稳定性。反之,搅拌时间过长,虽能确保各材料混合更为充分,但却会使大量空气被持续卷入混凝土,并且在长时间搅拌力的作用下,气泡不断被细化、融合,尺寸逐渐增大且更难排出。因此,必须依据混凝土的配合比设计、原材料特性以及所使用的搅拌设备性能等多方面因素,通过严谨的实验与实践经验总结,确定出最为适宜的搅拌时间范围,并在实际生产过程中严格遵循。 同时,还需尽量规避在交通拥堵时期开展混凝土浇筑作业。交通拥堵往往会大幅延长混凝土的运输时间,导致混凝土坍落度损失加剧,和易性变差。在这种情况下,混凝土在运输途中可能已经开始发生水化反应,内部结构逐渐变化,气泡稳定性也受到影响。当到达施工现场进行浇筑时,其性能已偏离最佳状态,不仅难以保证浇筑质量,还会增加气泡产生与滞留的风险。因此,合理规划浇筑时间,避开交通高峰时段,确保混凝土能够在最佳性能状态下完成浇筑,对于减少气泡问题具有重要意义。 2.施工人员管理与加水现象杜绝: 施工人员的操作行为对混凝土质量有着直接且关键的影响,其中随意加水现象是必须严格禁止的。在施工现场,一旦发现施工人员存在私自加水行为,应立即采取严肃且果断的处理措施。加水行为看似微小,实则对混凝土质量危害极大。随意加水会破坏混凝土预先设计好的配合比,使水灰比增大,混凝土的强度、耐久性以及抗渗性等关键性能指标均会受到严重削弱。这是因为水灰比的改变会影响水泥的水化反应进程,导致混凝土内部结构疏松,孔隙率增加,为气泡的产生与留存创造了更为有利的条件。 为了有效杜绝此类现象的发生,施工单位应加强对施工人员的专业培训与质量意识教育。通过详细讲解混凝土的特性、配合比设计原理以及违规加水的严重后果,使施工人员深刻认识到规范操作的重要性。同时,建立健全施工现场的监督管理机制,安排专人负责巡查,对混凝土的搅拌、运输、浇筑等各个环节进行全程监控,确保施工过程严格按照设计要求与规范标准进行,从人员管理层面为减少混凝土气泡问题提供坚实保障。 3.模板的选择与处理: 模板作为混凝土浇筑成型的模具,其质量与表面状态直接关乎混凝土的外观质量与气泡产生情况。模板应始终保持光洁平整的状态,这对于减少混凝土表面气泡具有重要作用。对于钢模而言,应优先选用变形较小的优质产品,并在使用前进行严格的检查与校平处理。若钢模存在较大变形,在混凝土浇筑过程中,会导致模板与混凝土之间的贴合不紧密,形成空隙,使得空气容易进入并被困在混凝土与模板之间,最终形成气泡附着于混凝土表面。对于木模,在关键部位应避免使用旧模板,因为旧模板经过多次使用后,表面可能会出现磨损、粗糙不平甚至开裂等问题,这些缺陷会增加混凝土与模板之间的摩擦力,阻碍气泡的排出,同时也会影响混凝土表面的平整度与光洁度。 在模板安装过程中,还应确保模板的拼接紧密、牢固,防止出现漏浆现象。漏浆会导致混凝土局部缺浆,内部结构不密实,进而引发气泡问题。因此,施工人员应严格按照模板安装规范进行操作,对模板的拼接缝进行密封处理,如采用密封条、密封胶等材料,确保模板的密封性良好,为混凝土的顺利浇筑与气泡排出创造有利条件。 4.脱模剂的谨慎选用与使用: 脱模剂的选择与使用在混凝土施工中是一个容易被忽视但却极为关键的环节。依据文明施工要求以及气泡控制的需要,油性脱模剂应被坚决禁止使用,而应优先选用具有消泡功能的脱模剂。油性脱模剂在混凝土与模板之间会形成一层油膜,这层油膜具有较强的吸附性,容易将混凝土中的气泡吸附并固定在模板表面,导致气泡无法顺利排出,最终在混凝土表面形成缺陷。 消泡型脱模剂则能够有效降低气泡与模板之间的附着力,促进气泡的排出。在使用脱模剂时,施工人员应严格遵循规范操作流程,确保脱模剂涂抹均匀。涂抹不均匀会导致部分区域脱模剂过多或过少,过多的脱模剂可能会在混凝土表面形成残留,影响混凝土的外观质量与后续装饰工程的粘结效果;而过少的脱模剂则无法充分发挥其脱模与消泡作用,增加气泡产生与滞留的风险。同时,脱模剂的涂抹厚度也应严格控制,不宜过厚,过厚的脱模剂层会增加气泡排出的阻力,不利于混凝土的质量控制。 5.振捣设备与振捣方法的优化: 振捣工艺是混凝土施工中排除气泡、密实结构的关键环节,其效果取决于振捣设备的适宜选择与振捣操作的规范执行。首先,应根据混凝土的工程特点、浇筑部位以及坍落度等因素,精心挑选与之匹配的振捣设备。不同类型与功率的振捣设备,其振捣效果与作用范围存在差异。例如,对于大面积的混凝土平板浇筑,可选用平板振动器,其能够在较大面积上均匀地传递振捣力,有效排出气泡;而对于柱、梁等结构部位的混凝土浇筑,则通常采用插入式振捣器,其振捣深度与力度能够满足这些部位的振捣需求。 在确定了适宜的振捣设备后,还需精确掌握最佳的振捣时间。振捣时间过短即欠振,混凝土内部的空气无法充分排出,各组分之间不能紧密结合,会导致混凝土内部存在大量气泡与空洞,严重降低混凝土的强度与密实度;振捣时间过长即超振,虽然能够使混凝土更为密实,但会使原本微小的气泡在强烈的振捣力作用下发生破灭与重组,形成较大的气泡,并且这些气泡难以排出,同样会对混凝土质量产生负面影响。因此,振捣过程中应严格按照 “快插慢抽、上下抽拔” 的标准方法进行操作。操作振动棒时要保持直上直下的运动轨迹,快插慢拔,确保振捣力能够均匀地传递到混凝土的各个部位,不得出现漏振现象。每一振点的延续时间应以混凝土表面呈现浮浆为判断标准,此时表明混凝土内部的气泡已基本排出,各组分已达到较为密实的状态。此外,振捣棒在振捣过程中应插到上一层的浇筑面下 100mm 左右,这样能够使上下层商品混凝土更好地结合成一个整体,避免出现分层现象,进一步提高混凝土结构的整体性与稳定性。 6.混凝土铺摊厚度的确定: 商品混凝土的铺摊厚度需要依据其和易性以及所用振捣器的作用深度进行科学合理的设定。对于泵送商品混凝土,其铺摊厚度一般不宜超过 500mm,这是因为泵送混凝土的坍落度相对较大,流动性较好,如果铺摊厚度过大,在振捣过程中,下部混凝土中的气泡难以顺利排出,容易导致混凝土内部气泡聚集,影响混凝土的密实度与质量。对于非泵送商品混凝土,由于其流动性相对较小,铺摊厚度则应控制在不大于 400mm 的范围内。 在采用插入式振捣器时,为了确保振捣效果,原则上分层厚度不应大于振捣棒长度的 0.8 倍。这是因为如果分层厚度过大,振捣棒在振捣过程中无法有效作用到整个分层厚度范围内的混凝土,导致下部混凝土振捣不密实,气泡无法排出。合理的铺摊厚度与分层厚度设置,能够使混凝土在振捣过程中充分排气,各组分均匀分布,形成密实稳定的结构,有效减少气泡的产生与滞留。 7.振捣点间距与排列方式的规范: 在混凝土振捣过程中,振捣点的布局规划对于确保混凝土振捣均匀、无漏振现象以及气泡顺利排出具有至关重要的意义。通常情况下,插入式振捣器的振捣半径在 45 - 75cm 之间,基于此,为了保证振捣效果的全覆盖,插入间距应严格限制在 60cm 以下,并且插点要均匀排列。这样能够使振捣力均匀地分布在混凝土浇筑区域内,避免出现振捣盲区。 当墙体厚度大于 250mm 时,振动棒插点应排成梅花式。梅花式排列方式能够使振捣力在墙体内部形成交错的作用区域,有效提高振捣效果,确保墙体混凝土内部的气泡能够充分排出,尤其是在墙体厚度较大时,这种排列方式能够更好地适应墙体内部结构特点,使混凝土振捣更为密实。而当墙体厚度小于等于 250mm 时,振动棒插点排成一字形即可满足振捣需求。通过合理规划振捣点的排列方式与间距,能够最大限度地发挥振捣设备的作用,提高混凝土振捣质量,减少因振捣不当而导致的气泡滞留问题,保障混凝土结构的质量与耐久性。

本文资源来自互联网,旨在交流信息分享技术,如有侵权,请及时联系,我们将在第一时间予以删除处理。